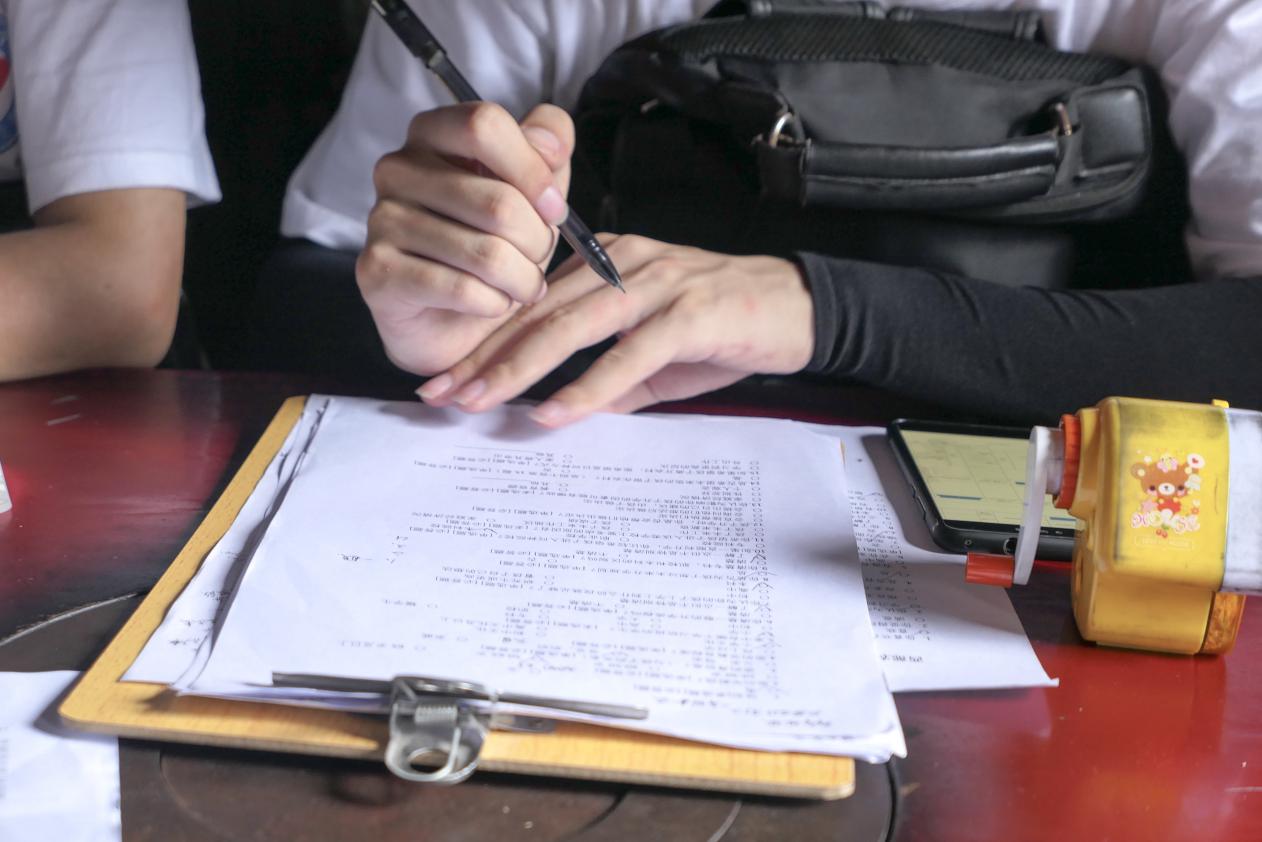

江西学子三下乡:深入村户察民意,家访调研知生情 (外国语学院记者 肖璐)“教育乃立国之本,强国之基。”我国西部地区面临教育资源匮乏,师资力量薄弱的困境。7月22日,为了更加全面地了解贵州山区基础教育概况,南昌大学外国语学院支教调研实践队在贵州省铜仁市德江县楠杆乡分为三个调研小组,开展家访调研活动。家访工作的开展,有助于促进校方、家长和学生之间的密切交流,实现教学上的改善和引导,从而实现学生的全面发展。调研活动则是采用问卷调查和访谈相结合的方式,让队员对于当地的教育资源情况有了更深入的了解。 (外国语学院支教调研实践队合影) 望子成龙心意切 此次调研的目标之一是调查当地居民的升学意愿。实践队的调研组成员在前期针对“升学意愿”这一调查目标专门设计了两份调研问卷发放给家长与学生。问卷结果显示,绝大多数家长并非秉持着“读书无用论”的落后思想,相反,他们对于孩子的未来抱有很大期望,希望孩子能够接受更好的教育,走出贵州山区,“我就希望小孩能去大城市看看,能去咱们的首都——北京那最好。”一位家长跟队员们说道。队员们访问五年级田佳慧的家长时,她的妈妈说:“虽然田佳慧成绩一般,但她画画很有天分,还被老师夸奖过。我的文化水平不高,所以希望尽全力支持她的学习,让她可以凭借知识走得更远。”说到这里佳慧的妈妈眼角泛起了泪花。当被问到对当地小学的建议时,家长们表示希望小学的课程设置更加丰富多样化,而不是单一的语文和数学课。课程设置多元化,促进孩子全面发展,这其实是当地大多数家长的心愿。 (当地村民正在填写队员发放的调研问卷。为了更加具体地了解到当地学生的升学意愿,支教调研实践队在前期准备中专门设计了两套问卷,分别发放给学生和普通村民。) (队员们来到学生家中,针对调研问卷展开访谈。) 资源匮乏发展难 此次调研的另一重点则是深入了解当地的教育资源情况。和全国大部分村小一样,金盆村各小学同样面临着教学条件差、师资力量不足和生源流失的问题。 以金盆小学为例,2000年,金盆小学还是一个以木质结构为主的土家族瓦房,学校里连一台座机都没有,算得上现代化的电器只有几颗灯泡。十多年间,在政府的扶持和社会各界的帮助下,金盆小学的教学设施渐渐完善,有了多媒体、篮球架、食堂桌椅等设施。但相较于较发达城市的小学仍然有很大差距:图书室图书种类单一、数量较少;学生文具及教辅资料匮乏等等。除了硬件设施,金盆小学教育软实力也还有很大提升空间。十多年来,由于当地的贫困境况,许多分配到村小的教师都不愿留在那里教书。民办教师退出了历史舞台,很多公办教师来了又走:有的老师托关系转到了其他村小教书,有的老师教了几年就考到镇上的中心小学了,有的老师直接不来了。仅有的几位老师不得不同时教授多门课程,这对教学质量也产生了不小的影响。这更让队员意识到,在精准扶贫的大环境下,平衡教育资源,实现教育脱贫对于当地居民来说的重要性。 (金盆小学校园全览) 今年,教育部门围绕“义务教育有保障、适龄儿童有学上”的教育脱贫目标,已经采取了为贫困家庭学生建档立卡和教育发展短板等措施,对于参与“三下乡”的大学生而言,做好支教调研工作,全力推进教育扶贫政策落地见效,也是我们的初心与目标。 记者:肖璐 责编:通讯员谈灵婧